共依存から“ゆるやかな自立”へ

地頭塾には、こんな特徴を持つお子さんに関するご相談をいただくことがあります。

・自分の要求が通らないと、かんしゃくや過度なネガティブ発言で親をコントロールしようとする

・自分の言葉で話すのが苦手で、親に判断や発言を委ねてしまう

・家庭の外の世界に対して「怖い」「大変」というイメージを強く持っている

・将来に対して強い絶望感があり、希望が持てない

・学校には行けないけれど、外出はできる

こうした特徴が複数あてはまる場合、「共依存親子」の関係になっていないか、注意が必要です。

なぜ「理由のない不登校」につながるのか?

共依存とは、親が子どものためを思って行動するあまり、無意識に子どもから「考える力」や「感じる力」「乗り越える力」を奪ってしまう状態です。

たとえば、親が先回りして問題を解決することが日常になると、子どもは自分で困難を乗り越える体験を失い、「心の免疫力=レジリエンス」が育ちにくくなります。

その結果、未知のことや少しの変化にも過度に不安を感じやすくなり、「外の世界=怖い場所」と思い込むようになります。

さらに深刻化すると、親子の力関係が逆転し、子どもが家庭内で“支配者”のような立場になってしまうこともあります。

このような関係性のなかで、子ども自身も「本当は学校に行かなければいけない」と頭では分かっていても、「でも行きたくない、苦しい」という気持ちが強く、心と頭の間で葛藤し、どうにもできなくなってしまうのです。

そうして悩みや不安が心の中で雪だるま式に大きくなり、「理由のない不登校」へとつながっていくことがあるのです。

親が今日からできること

「もしかして、うちも共依存かもしれない……」

そう感じたとしても、どうかご自身を責めないでください。

子育てはいつでも“試行錯誤”の連続です。

大切なのは、“気づく”こと。そこからが、変化の第一歩です。

1. 「心の境界線」を意識する

「これは子どもの課題」「これは親の課題」と、心の中でそっと線を引いてみましょう。

子どもが理不尽な要求をしてきたときは、勇気を持って「NO」と伝えることも必要です。それは冷たさではなく、愛情の表現です。

2. 子どものネガティブな変化も受け入れる

子どもが不安や悲しみに沈んでいるとき、すぐに解決しようとせず、「そう感じているんだね」と、まずはその感情をそのまま受け止めてあげてください。

解決よりも、共感が、子どもにとっての安心になります。

3.「小さな失敗」が育てるもの

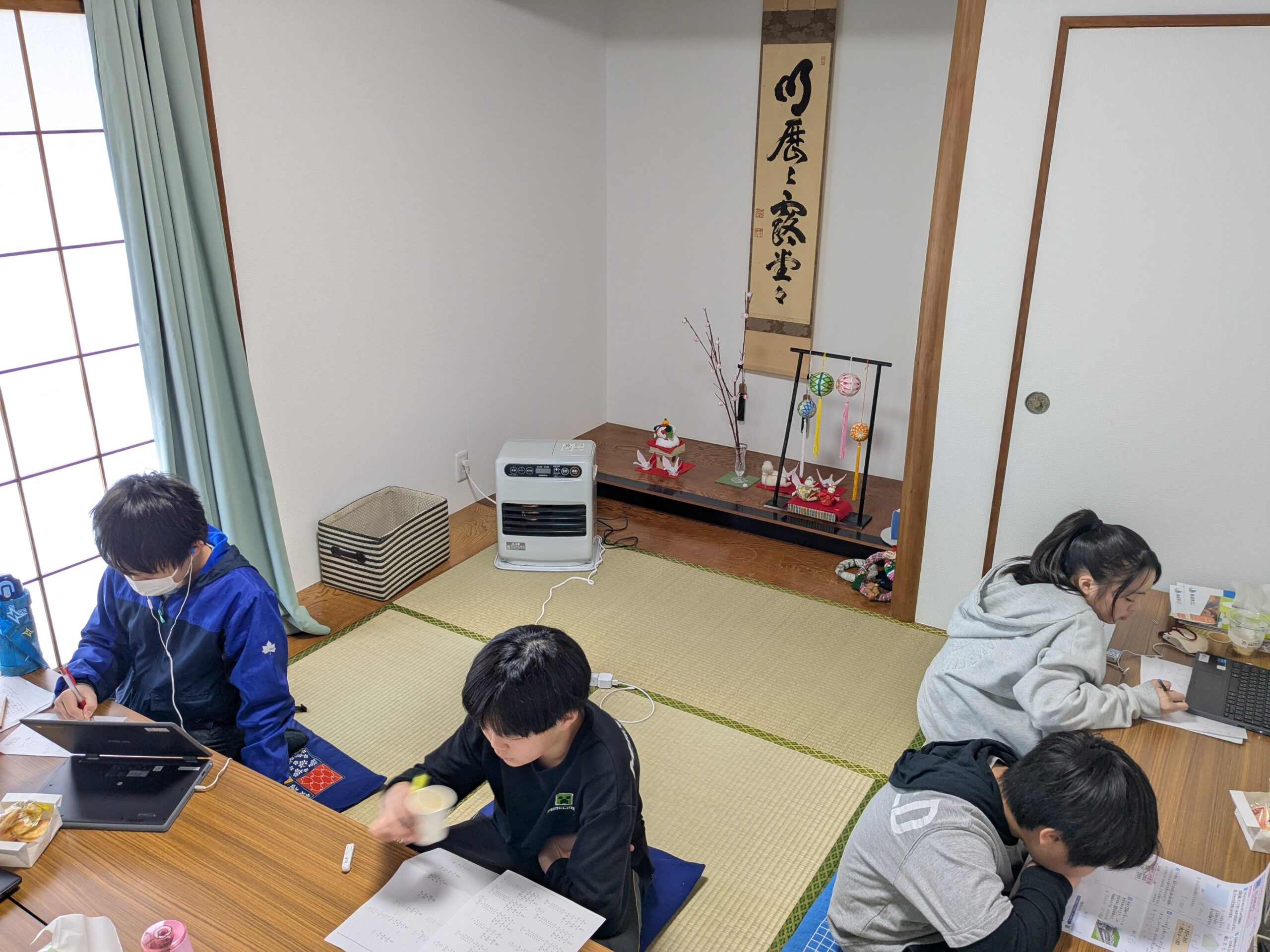

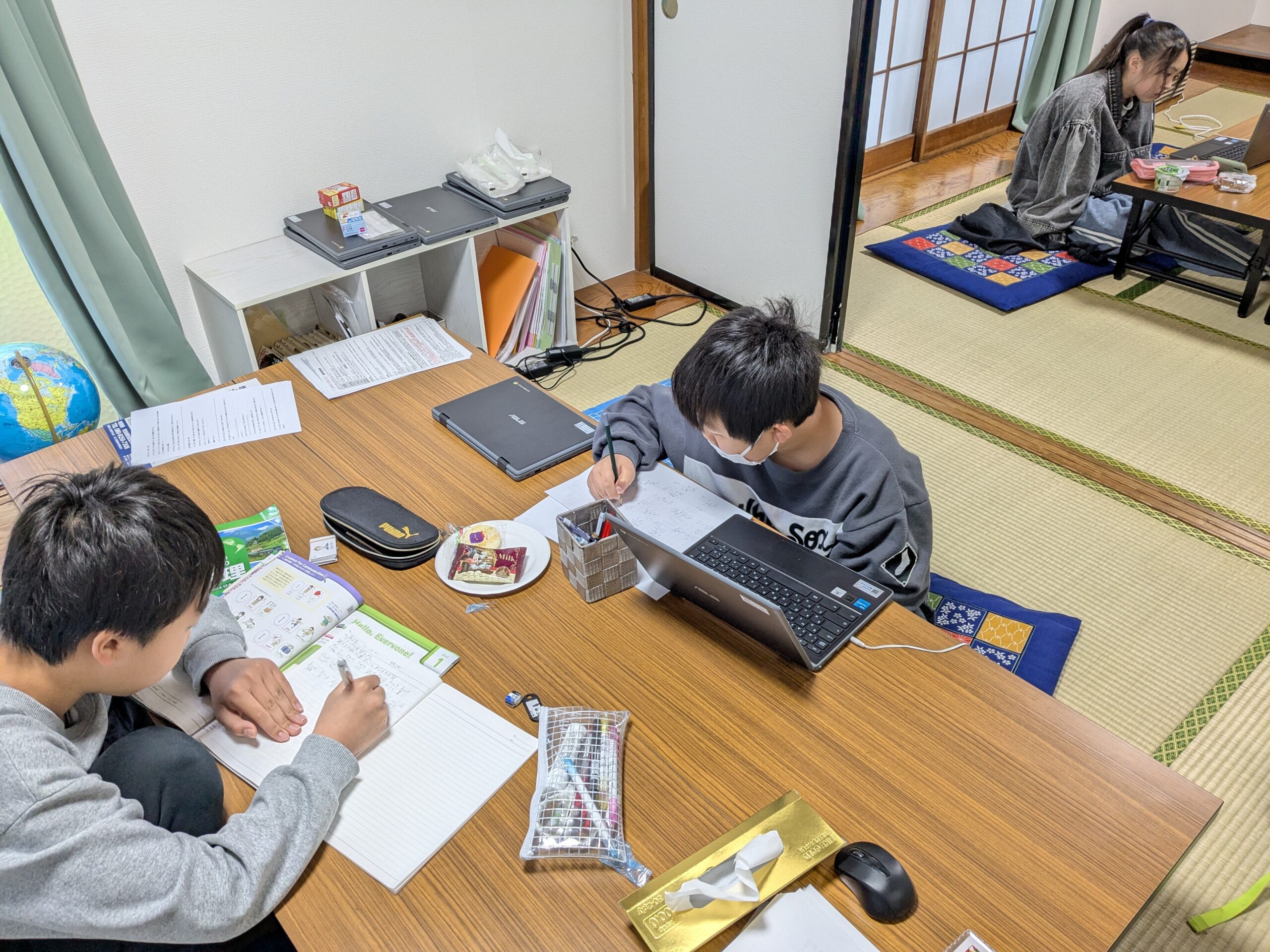

地頭塾では、子どもが自分の力で悩み、考え、小さな失敗をしながら成長していくプロセスを何より大切にしています。

それは「すぐに答えを与える」支援ではなく、「ゆるやかだけれど確かな、自立への道のり」を支える姿勢です。

4.親自身の人生を楽しむことが、子どもの自立を後押しする

子どもが親の様子をじっと見ているように、親が楽しそうに人生を歩んでいると、子どもにも「自分もそうなっていいんだ」と安心感が芽生えます。

趣味を持つこと、友人と過ごすこと、自分の時間を大切にすること。それが結果的に、子どもの世界を広げることにもつながるのです。

5.家族だけで抱えこまないで

子どもの問題は、家庭内だけでなんとかしようとすると、視野が狭まり、親も子も息が詰まってしまいます。

カウンセラー、地域の支援機関、そして私たちのようなフリースクールも、親子の心の整理を手伝える存在です。

5.「ゆるやかな成長」を信じて

子どもが本当に自分の足で歩き出すためには、時間が必要です。

「自分の人生を生きたい」と願ったときに、その一歩を応援できるように、私たち地頭塾は、親御さんと一緒に子どもたちの可能性を信じて、支えていきます。

ご相談はこちらのフォームより受け付けております。